浏览排行

《华夏康氏》外景摄制组再次外出采访寻根

浏览: 次 日期:2013-12-31

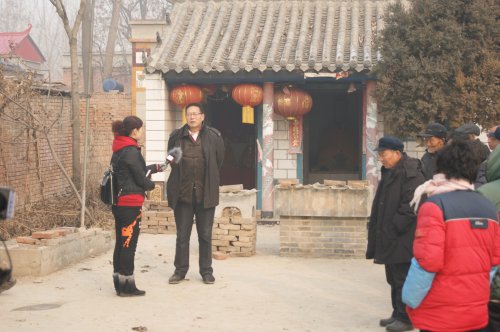

2013年12月20日下午,华夏康氏外景摄制组一行8人在中华康氏文化研究会顾问逵富太、副秘书长康保金的带领下赴洛阳、滑县、濮阳等地寻根,得到族人康红伟、百旺、合斌、鸿彬等宗亲的大力支持和热情接待。见面之喜悦,宗亲之情深,难以用文字表达叙述。

21日上午8:00,摄制组工作人员在康红伟宗亲的陪同下,首先到洛阳王城公园进行拍摄,并摄下了周公营造洛邑雕像,接着对天子驾六塑像(六匹战马)及附近的九龙鼎进行了拍摄。

下午,驱车又到孟津,在康红伟、陆老师的随同下到汉魏洛阳城遗址进行拍摄,过后又到黄河南岸的会盟台进行拍摄,摄制组登上了会盟台,采访了当地一些知情的老年人。据说。周武王盟津会盟,有800诸侯闻讯赶来参加,人心向周。举行了规模巨大的军事演习和“观兵”活动。

此次会盟,各诸侯国带来数10万兵马,场面极为壮观。于是,武王决定,对部队进行一次战前演练,“孟津观兵”各诸侯国的首领和士兵早已在北岸列队迎候武王了,此时武王骑着马在各路诸侯国队伍组成的奕道中前行,他不断地向各诸侯国士兵招手致意,表示慰问。显得彬彬有礼而气度不凡,诸侯们见武王威风凛凛,盟主风度,一派帝王风采,必然是一个有韬略,有威望的天子。因此,“武王观兵”群情振奋,欢呼声此起彼伏,接连不断。

随后摄制组又到了荥阳,在康广全宗亲的陪同下,去了虎牢关、点将台。

22日一早,摄制组便对古卫国境内的陈城河、卫河拍摄外景,然后又到了武王陈兵布阵的地方—广阔的牧野地大坝,据说,这里是武王伐纣的最后一战,称为“牧野之战”。牧野大战发生在“孟津观兵”之后的二年,武王亲率兵车300乘,虎贲3000人,甲士45000人,命姜太公为主帅,浩浩荡荡地向东进发,兵到孟津,南方的蜀、庸、羌、卢、微、彭、濮等800诸侯约10万余人已在此会合等候。兵贵神速,十几万大军昼夜兼程,于甲子日清晨,赶到离商都朝歌南只有70里的牧野地面,武王在牧野举行誓师大会,宣读了周公撰写的“牧誓”一文,鼓励全军决一死战,此时10多万大军群情激奋,个个摩拳擦掌,跃跃欲试,人人争先恐后,要杀敌立功。

姜太公率领4万多甲士如下山之猛虎,出水之蛟龙,以迅雷不及掩耳之势杀向仓促应战的商军阵中,商纣王措手不及慌忙调兵遣将,居然调集了70万军队仓促上阵,迎接武王的大军。而周武王及诸侯军共17万多人,战车4300辆,双方的力量悬殊很大,但伐纣的军士斗志昂扬,人少而十分精强,武王一声令下,姜太公亲自“致师”将士们勇往直前,势如破竹,惊天动地,直杀得血流成河,横尸遍野,一举灭掉了商纣王的主力,取得了战斗的胜利。

商纣王如丧家之犬,连夜逃回朝歌,登上鹿台,自焚而亡,从此商朝的统治结束。

下午,摄制组到达滑县,得到了康百旺宗亲的热情接待。在康自魁、康钢山二位宗亲的陪同带领下。到卫国白马城遗址进行实地拍摄采访,当地乡亲们说:白马城是卫国的第二都。卫都有东、南、西、北四道城墙,称白马墙。因黄河改道白马城、墙已湮没在地下。在古城遗址中出土了不少文物,卫戴公曾在此居住。

然后,摄制组又到卫国的第三都楚丘拍摄卫王殿遗址,采访了当地老百姓,楚丘城(俗称卫王城,即今卫王殿遗址)在今滑县八里营乡八里营村东北四公里处,出土有不少文物。卫王殿内敬奉着卫王的塑像,头戴冕旒,身穿黄袍,双目有神,和蔼可亲,一副帝王君临天下的气概。

摄制组顺道又去了冢上遗址进行拍摄,采访了当地村民。据说,卫国国君的女婿死后就葬于此地,后人称之谓惠子冢为哲学家。该冢位于八里营乡的冢上村,所以称冢上遗址。随后摄制组又到了庄子墓进行拍摄。

23日上午,摄制组离开滑县抵达濮阳寻根,得到了濮阳市康鸿彬、康合斌宗亲的热情接待。

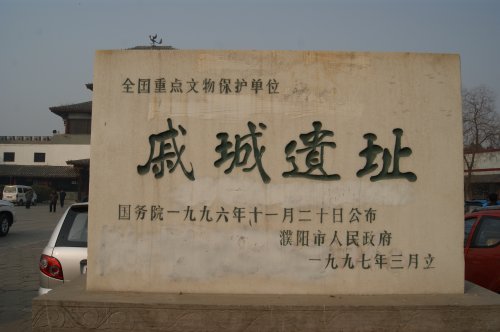

在康鸿彬宗亲的陪同联系下,摄制组来到濮阳戚城遗址进行拍摄,采访了馆长,据馆长介绍,戚城遗址位于河南省濮阳市城区内,是豫北地区保存最完整的春秋时期古城遗址。位于濮阳市京开大道西侧戚城村北。1963年6月20日,河南省人民政府将戚城遗址公布为第一批河南省文物保护单位,1996年11月20日国务院又把该遗址公布为第四批全国重点文物保护单位。

戚城遗址的古城墙,现存最高处7.5米,最厚处16米,城墙总长1500米。

关于戚城的筑城时间有关专家认为筑城应在西周或稍晚于西周,或在卫国国力稍强时的卫文公始筑。

戚城会盟台遗址,位于戚城春秋古遗址东城门南侧城墙外80米处,该台长20米,宽16米,高4.6米,系人工夯筑而成。是卫国文化的一个组成部分。因春秋时期诸侯多次在此台上会盟,而称为会盟台。

随后摄制组又赴蒯聩台遗址进行拍摄,蒯聩台遗址位于戚城遗址东北1公里外,濮阳市建设路东段北侧,相传该台遗址面积旧约6万平方米,系人工堆积而成的土丘,卫春秋时卫太子蒯聩所筑。

在后摄制组又到子路祠、子路墓进行了拍摄。子路姓仲名由,字子路。孔子在卫国的著名弟子。公元前542年,出生在鲁国汴,子路自幼性格善良,勇武豪杰,孝敬父母,为古二十四孝子之一。

24日上午,摄制组仍在康鸿彬宗亲的陪同下,到濮阳县五星乡西高城村进行采访拍摄.采访了当地村民,高城村是卫国的第四都古城址。卫国在此定都338年。那么卫都遗址在哪里?

2005——2006年,河南省文物考古工作者在濮阳县高城村南发现一处面积约916万平方米的古城址,经中国社科院、北京大学、河南省考古专家实地考察论证,整个城址平面状为长方形,保存高度约6——9米,基础宽约70米,顶部宽约20——30米,城墙之外有一周护城壕。北墙长约2420米,该墙中部偏东内收,形成一个近90度的折角,东墙长约3790米,西墙毁坏比较严重,不少地段在距离地表7——8米才见夯土。考古工作者在卫国城墙下面还发现有夯土的痕迹,城下还有城。疑为颛顼帝丘,卫国的都城是在帝丘的遗址上建立起来的,但该城被洪水深埋于地下,估计当时的街道、宫殿布局等一定保存较好。但由于整个城池面积近10平方公里,发掘难度大,加之地处黄河,古道地下水位高,城池深埋地下,稍微一挖就有水向外冒出,不得不暂停挖掘工作。

卫都帝丘城西起西高城七王庙,从庙至桑园,北经东高城到安寨、东到冯寨、东郭集、南至张马羡、史马羡。出土的青铜器等文物很多,说明了古城的悠久。

据有关文献记载,卫迁都帝丘后,从此帝丘成为卫国的重要都城,卫在帝丘经历了成公、穆公、定公、献公、殇公、襄公、灵公、出公、后庄公、公子斑师、卫君起的第四都。存在388年,帝丘在卫国时期称濮阳,现为高城村。

下午,摄制组赶赴长垣县孔庄,拍摄了孔子石刻造像。

孔子,名丘,字仲尼,人们尊称孔夫子。是中国历史上第一位伟大的思想家、教育家、伦理学家,被尊崇为“文圣”和“万世师表”。

孔子三十而立,从三十岁左右招收学生,教过的弟子有3000余人。鲁定公九年(前501年)孔子被定公任命为鲁国中都的宰臣,勤奋理政,“路不拾遗,器不雕伪”,表现出了很高的治理才能。

最后孔子和他的学生们选择去了卫国,卫国是鲁国的邻国,在鲁国的西边。卫国与鲁国一样,同属姬姓的国家。鲁为周公之后,卫为康叔之后,同为文王裔国。

公元前497年,孔子与众弟子来到了土地肥沃、人丁兴旺的卫国都城帝丘,卫国国君卫灵公很有礼貌地接见了孔子。

卫灵公尽管对孔子十分客气,但并没有让他参与卫国政治,更不谈委以重任。这对于希望推销自己政治主张和政治才能的孔子来说,无疑是深感失望的。

孔子觉得呆在卫国没有意义,于是决定离开卫国,到陈国去试一试。

孔子离卫去陈,途中遇一陈国贵族青年公良孺,久慕孔子道德与学识,自带五辆大车相随,拜师求道,他们一起渡过濮水南下。

孔子师徒路过匡地,匡邑离帝丘不远,在濮水南岸,原本属于卫国,后被郑国侵占。鲁定公六年(前504年),鲁国的阳虎曾率师侵郑,攻占匡邑,匡邑蒙受了苦难。孔子师徒路过匡邑时,为孔子驾车的颜刻用马鞭指着匡邑城墙告诉大家,他以前随阳虎攻打匡城时就从那儿破墙而入,颜刻的话正巧被匡人听见,匡人本来对阳虎恨之入骨,孔子长得又极像阳虎,如今匡人看见“阳虎”路过匡邑,正是报仇雪恨的好机会,他们怎会放过,于是,匡人将孔子一行拘禁起来,整整关了五天,后来弄清楚孔子不是阳虎,才将孔子一行人释放,匡人终于没有伤害孔子这位文化巨人。

孔庄,古代卫国匡城所在地,离帝丘不远,在濮水南岸。摄制组采访了当地村民,据有关文献记载,春秋时卫国的匡邑城(匡城),故地在今河南长垣县西南司家坡,生活在这里的人们以邑为氏,称匡氏,这支匡姓人仍为卫康叔后裔。充分说明了匡出姬姓,康裔匡姓,“匡本康出”的定论。

角公,句须宰鲁匡邑,是康叔的后世子孙。从句须公起,匡康共祖66代,宋朝因避皇帝赵匡胤名讳,匡姓改为康姓。

随后,摄制组又去了学堂岗圣庙进行拍摄。现在这里是一所学校。天气渐晚,驱车返程。

通过四天的努力,此次拍摄采访圆满成功!可以说对卫国文化研究是一次抢救性拍摄,为研究康氏文化事业的发展起到了非常重要的作用,为后世子孙寻根收集到了宝贵的资料记录。

在此,特别感谢南阳电视台魏主任、李主任、聂老师冒着零下几度的寒冷天气,为拍摄《华夏康氏》电视专题片的辛勤付出。

天子驾六塑像

天子驾六塑像

九龙鼎

九龙鼎

汉魏洛阳城遗址

汉魏洛阳城遗址

会盟台遗址拍摄

会盟台遗址拍摄

会盟台遗址

荥阳虎牢关

荥阳虎牢关

陈城河

陈城河

白马城遗址

白马城遗址

卫王殿遗址拍摄

卫王殿遗址拍摄

戚城遗址

戚城遗址

蒯聩台遗址

蒯聩台遗址

摄制组在濮阳县高城村走访拍摄

摄制组在濮阳县高城村走访拍摄

高城村摄制

高城村摄制

宗亲康鸿彬(左一)与总会顾问逵富太合影

孔子塑像

孔子塑像

- 上一篇:河北宗亲康新明贺2014年新年诗两首

- 下一篇:总会祝全体宗亲2014年元旦快乐